大促系列的完成周期很长,产品小伙伴们要求也同时输出一些产品内容,那今天就跟大家聊聊奇妙的产品心理学现象。

说是产品心理学,其实这些心理学现象对于运营、营销和增长都同样适用。基于人类的心理学、行为学,比如消费心理,来设计打法,促成期望行为(如下单、复访、时间投入、完成流程等),或者传递更好的体验。

我根据频度和效果,总结了常用的一系列心理学现象,跟大家陆续做些分享。

1

好产品,就是用户喜欢、愿意推荐、愿意为之买单的产品。也包括用户觉得讨厌,但用起来就是停不下来的产品。好产品绝不只是功能强大、界面美观,而是让用户在心理上可以“爽到”。最终,好产品给用户的是体验,而不是功能。

张小龙是公认的中国产品经理教父,听他的每一次微信公开课,印象最深的就是他对产品的思考总是在心理学和人性层面进行,甚至上升到进化论的高度,去研究人们的心理起源,思考方式,产品背后的人性,以及如何基于心理洞察对产品功能进行取舍。

在张小龙的严格把控下,微信精准命中人性的“懒惰、怕孤独、爱炫耀”,同时在产品哲学上做到强大和极简的平衡,进取和克制的平衡,这是微信获得巨大成功的重要因素,背后就是对人性和心理的洞察。

产品心理学历史悠久,在各类工业产品、服务产品和互联网产品中被广泛应用。比如“简单、极致”,就是一个常见的产品心理学,在一个点上进行突击,给用户留下深刻印象,进而获得用户喜爱和商业成功。谷歌的崛起,除了商业模式上的革新,极简就是又一个重要原因。

1999 年的搜索引擎龙头 Altavista

1999 年的 Google

在互联网产品或者运营、营销策略中可以用到很多不同的心理学,主要包括让用户爱上产品的产品心理学、让消费者买单的消费心理学、从吸引到决策的消费者行为学、或者引爆流行促发传播的影响力缔造。

商业世界里,心理学“套路”无处不在。“套路”听上去像是一个贬义词,但所有的商品最终销售的就是体验,如果套路能带来良好的体验、美好的感觉和回忆,这就是有价值的套路。而找到合理的“套路”,塑造感觉,正是产品的灵魂所在。

产品心理学的核心目标是:

1. 引导用户循序渐进的决策。

2. 打造消费者的愉悦感。

3. 让用户对产品“上瘾”。

4. 引爆流行,促发传播。

下面咱们就来聊聊常用的产品心理学,先从蔡格尼克效应开始。

2

深夜了,刷抖音停不下来,心里有一个声音一直告诉自己“最后一条,真的,最后一条……”。

打游戏,“我再赢一盘就不玩了,真的”,一抬头,天怎么亮了……

逛淘宝,“猜你喜欢”的推荐商品瀑布流,刷呀刷呀刷呀,就是停不下来……

这些现象,突出体现是“停不下来”,心理学上称为“行为上瘾”,背后就是蔡格尼克效应。

你是否也有过这样的体验:

一场电影,看到一半,感觉不好看,可是半途离开还是觉得心有不甘,于是坚持着看完了,看完以后,觉得还不如早点走就好了。

逛街看到一个包,很喜欢,但有点贵,犹豫了一会儿放下了没买。后面很多天都在惦记着,心痒痒都,终于熬到周末冲到商场,把它收入囊中。

初恋真是美好,感觉那段日子回味无穷,刻骨铭心。没能继续这场恋情是人生巨大的遗憾。

这些心理现象,体现主要是对未完成对事情念念不忘,其背后也是蔡格尼克效应。

蔡格尼克效应来自于立陶宛心理学家布尔玛·蔡格尼克(Bluma Zeigarnik)的一项研究。

蔡格尼克

有一天,蔡格尼克在维也纳一家小咖啡馆喝咖啡,她注意到服务员能十分清晰地记住顾客的点单。当他走到厨房旁,他知道要对厨师说,7 号桌点了水波蛋,12 号桌点火腿和奶酪煎蛋卷,15 号桌是煎蛋。可一等这些点单送上了 7 号桌、12 号桌和 15 号桌,蔡格尼克尝试去让服务员回忆 7 号桌点了什么,却发现他的记忆奇怪地消失了。这个奇妙的现象,引起了蔡格尼克的研究兴趣。

蔡格尼克据此进一步做了一个实验。她选了一批实验志愿者,让他们做 22 件简单的工作,比如写下一首自己喜欢的诗、从 55 倒数到 17、把一些颜色和形状不同的珠子按一定的模式用线穿起来,等等。完成每件工作所需要的时间大体相等,一般为几分钟。

志愿者在做这些工作时,她随机选择了其中一半,让志愿者做完,另一半在没有做完时她打断了工作,跳到下一项工作。允许做完和没做完的工作出现的顺序是随机排列的。做完实验后,她立刻让志愿者回忆他们做了 22 件什么工作。

结果是,未完成的工作平均可回忆68%,而已完成的工作只能回忆43%。

未完成的工作比已完成的工作被更加深刻地记忆,这种现象就叫蔡格尼克效应。

心理学上的解释是,这是一种对未竟之事的紧张感,对有始有终的追求,也是人们对好奇事物的渴望,得到解答的强烈诉求。

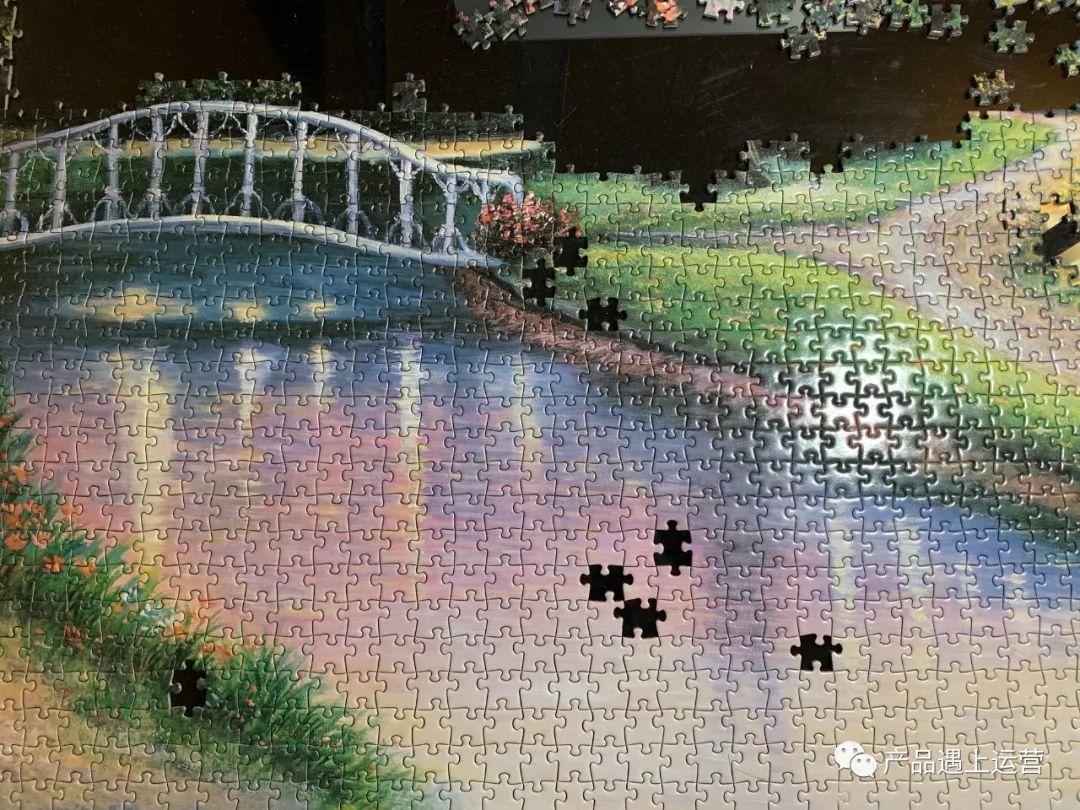

比如你在拼一个拼图,拼到如下状态,对你来说,把那几个洞补上的吸引力,是不是要远远胜过拼其它部分?

再比如你在追剧或者听网络小说的时候,这一集要结束时,常常会有一个悬念的产生,接着自动就会播放下一集,然后就会一听再听。这种未完成感及其带来的继续推荐的强烈渴望,被称为来自蔡格尼克的诅咒。因为没有完成,所以对它念念不忘,印象深刻,很容易被这种情绪所绑架。

有一个蔡格尼克效应派生出来的心理学现象,叫做行为上瘾。

美国的著名生理学家奥尔兹和精神学家罗伯特.希斯通过实验证明,当我们对某种行为上瘾的时候,就会刺激到我们的中枢神经,就会产生一种快感。

这就是为什么很多人每天在刷抖音、追剧、逛淘宝瀑布流、打游戏的时候,会感觉特别爽,爽到不想停下来。

行为上瘾有时也会导致问题,比如吸毒,毒品进入人的身体以后,大脑就会分泌一种叫内啡肽的物质(小知识:多巴胺带来快乐,比如爱情、彩票中奖、学会新技能;内啡肽生于痛苦却能止痛,先苦后甜,比如一场大汗淋漓的运动后的舒爽),这种物质就会给人带来一种快感,让人停不下来。

3

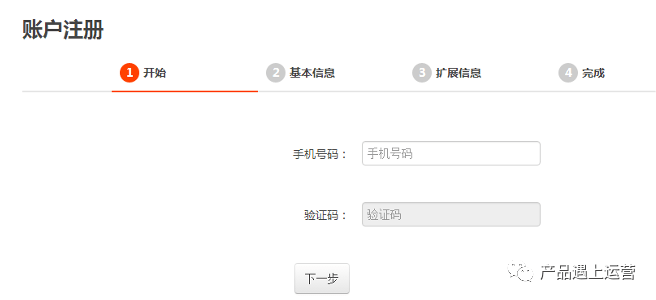

在这个例子里,我们看到,整个注册流程被分成了 4 步,在每一步里,都会让用户填写少部分信息,引导用户逐步完成注册。

这个设计看起来很简单,其实用到了多种心理学原理。

首先,注册过程可能会有很多信息要用户填写。这个设计通过流程拆分,规避了用户看见大量输入框时的畏难情绪,以非常简单的界面让用户觉得这是件很容易的事情,从而开始起步操作。

其次,这个设计利用了用户的沉没成本心理。当用户走到第二步,第三步的时候,也许会觉得麻烦。然而因为前面的步骤里用户已经投入了时间,如果半途放弃,前面的努力也就前功尽弃了,所以用户很可能会为了不浪费“沉没成本”而继续填写。

第三,这个设计也用到了蔡格尼克效应。用户看到前面已经“点亮”的第一、第二步(一定要高亮显示“旅程”中的足迹),会有一种期待有始有终的情绪,这个情绪会继续推动用户,完成工作。

当然,对于确实很难投入很大的工作,比如健身、学习的坚持,可以考虑结合阶段性奖励、成就分享等,给用户以更强大的动力完成整个流程。

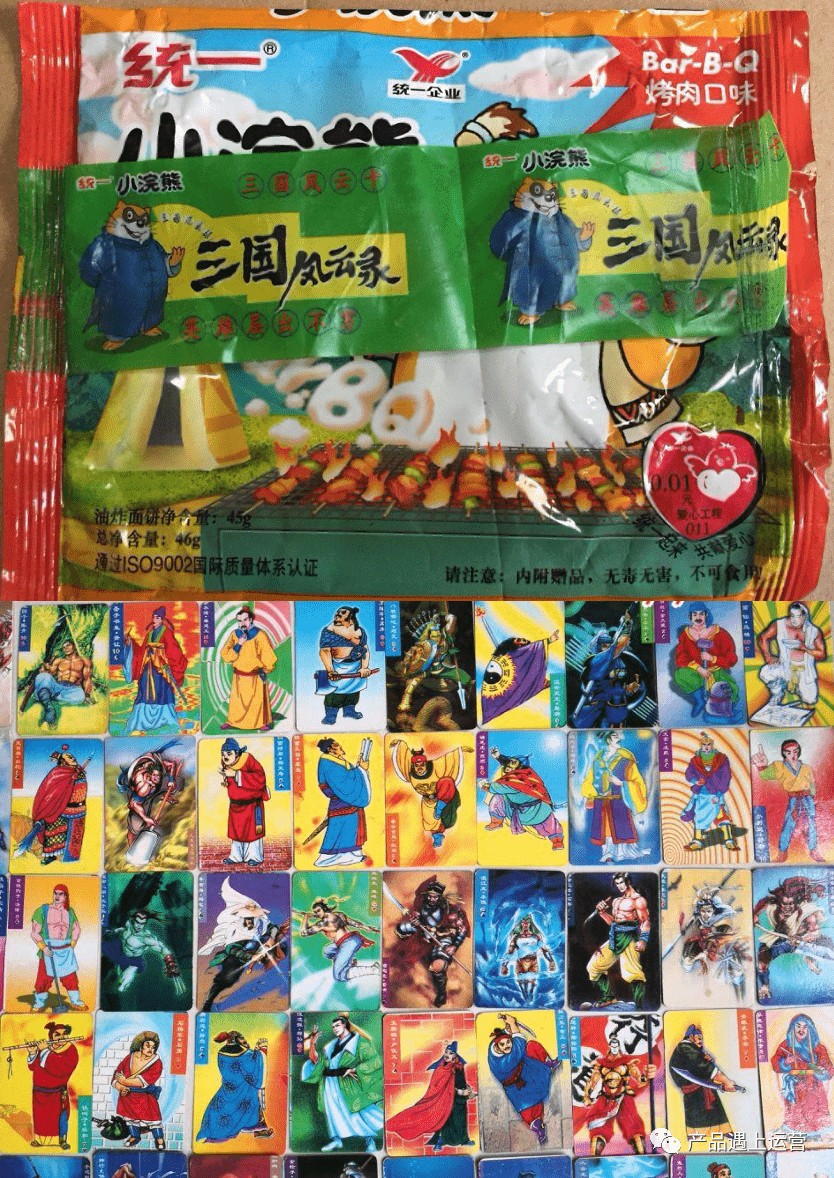

利用该心理学效应的商业案例比比皆是,比如早年集邮的套票、童年时的小浣熊干脆面的系列卡牌、近年来的 IP 系列盲盒,全部都是利用蔡格尼克效应,对用户产生欲罢不能、心有不甘的收集驱动力,进而获得商业上的奇效。

4

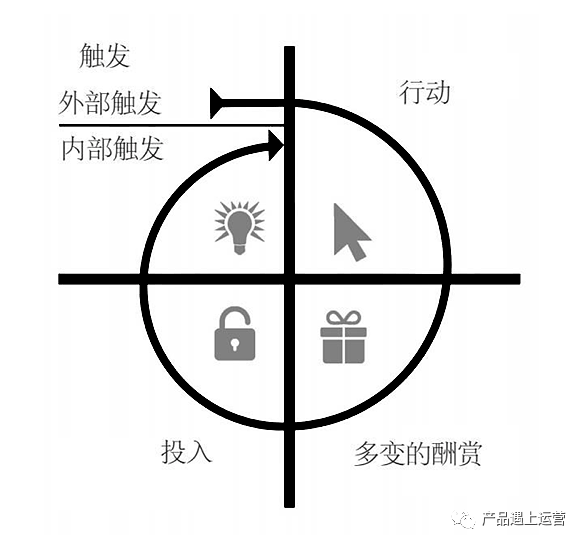

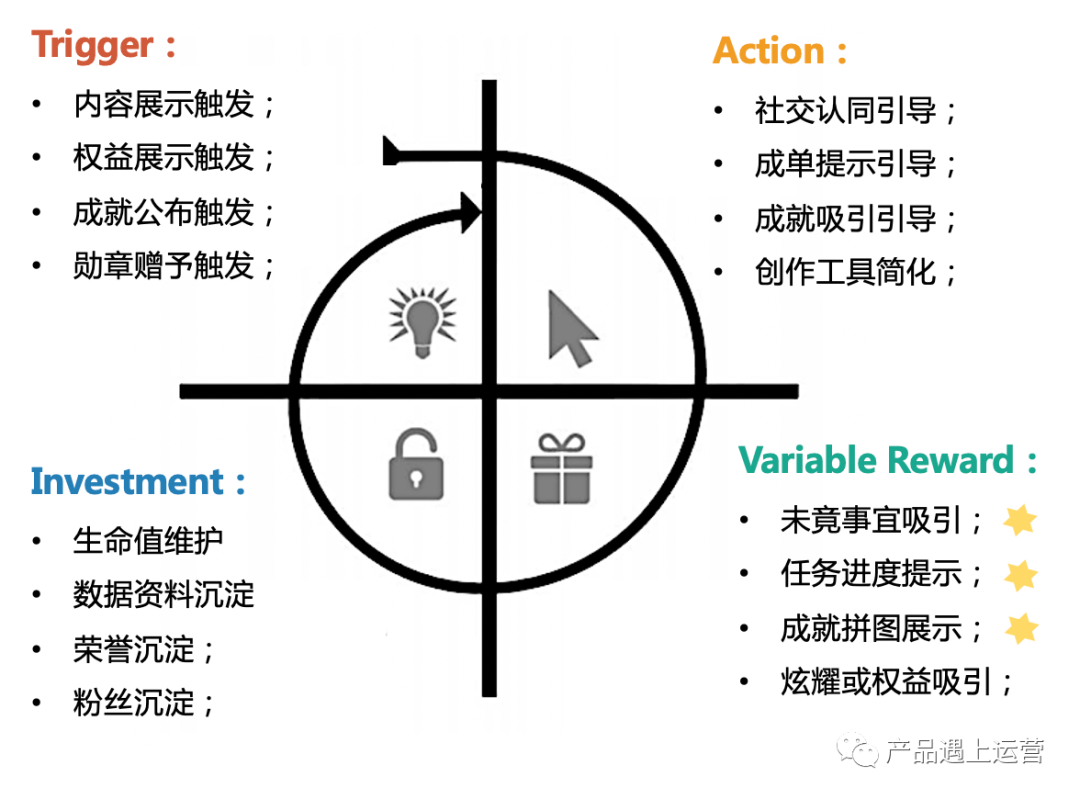

Hook 模型,也叫上瘾模型,是Nir Eyal在畅销书《上瘾》中提出的一种产品设计方法。作者通过大量观察研究,在书中提出通过触发(Trigger)、行动(Action)、多样化的酬赏(Variable Reward)和投入(Investment)这四个动作的设计,打造闭环,让用户对产品上瘾。

然后我们来构造 Hook 模型:

这一步的 Reward 主要是三种:

2)通过完成任务后内容被置顶、头像显示勋章的成就感吸引。

3)通过完成任务后获得实实在在的权益吸引。

5

最后我们再来看看蔡格尼克效应的设计误区。

我们再来看一个典型的反面案例。

这类提现游戏的“套路”大家一定非常熟悉,以现金引诱,在第一步时给出一个很大的数字,比如 100 元提现,用户直接拿到 68 元。这给人一种似乎胜利唾手可得的错觉,从而“上钩”,并产生邀请好友助力来完成任务的冲动。

随着好友陆续助力,进度却迅速减缓,在逐步接近 100 元目标的时候,进度甚至变成 1 分 1 分地向前挪动,这让用户十分痛苦,想要放弃,但顶上又时不时展示“XXX 成功提现 200 元”、“今日已送出现金 XXXX 元”的信息(大概率是假信息),于是用户在“他人已成功”的激励下,继续着痛苦而又没有 ROI 的努力。

更为恶劣的是,这类体现还有个“有效期”设计,很可能用户努力到一半,时间到,于是一切努力付诸东流。

这个设计就用到了蔡格尼克效应+沉没成本心理,通过进度的强提示、终点的“美好”以及对半途而废的不甘,驱使用户不断付出努力。然而,当用户发现后期进展被人为降为龟速时,不但容易放弃,而且可能会被激怒,有强烈的上当受骗感,进而产生愤怒情绪。此时,产品轻则永远失去了该用户,重则被差评、投诉,带来的负面影响有可能得不偿失。

但是对“宜家效应”的使用,一定要注意把握分寸。研究表明,当产品需要用户付出的努力过大而难以完成时,宜家效应不但会消失,而且产品价值会走向负面。上面这个就是个典型例子,背后是同样的心理学原理。

还有大量心理学现象在产品设计中有广阔的应用空间,比如锚点效应、诱饵选项、心理账户、鸟笼效应、比例偏见、损失规避心理、注意力偏差……,合理运用都可以达到不同的奇效。这些心理学现象会在未来跟大家陆续分享,敬请期待。

顾青老师和黄一能老师将一起在 7 月 24-25 日讲授“数据驱动的决策及增长实践“线下公开课,主要讲授以下内容:

* 企业整体的科学指标体系设计

* 增长的战略和组织结构

* 解决增长困难的核心问题

* 解决用户活跃的问题

* 解决用户留存率、提升 GMV,并可以量化用户的实际需求

* 科学有效地观测并优化核心指标

* 量化用户行为价值,并发现高价值潜力的产品运营策略

以下是课程教材预览:

如果你是企业的管理决策层、增长负责人、产品运营负责人,并希望掌握这些方法,欢迎扫码了解课程的详细大纲。

如果你有企业内训的需求,请扫码与孙老师联系,微信 Sun_DTALK:

加入 DTALK.org 数据驱动增长交流群,请与 Judy 联系,微信 dtalk_judy:

往期干货文章